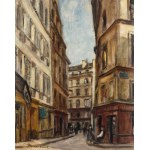

Dimensions : 33 x 25 cm

signée au crayon à gauche : "71" et signée au crayon au dos : "Pankiewicz

tampon de gaufrage à sec p.d. : "L. Pankiewicz L. FORT. IMPRIMEUR | PARIS

L'œuvre provient du portfolio "Quatorze Eaux-Fortes" édité à 100 exemplaires.

La littérature

Cf :

Maria Grońska, Graphics in Books, portfolios and albums, Wrocław 1994, item 430.

Józef Pankiewicz. Vie et œuvre. À l'artiste à l'occasion du 140e anniversaire de sa naissance, Musée national de Varsovie, catalogue de l'exposition, Varsovie 2006, point 31, p. 294.

Biogramme

Entre 1884 et 1885, il étudie à la classe de dessin de Varsovie sous la direction de Wojciech Gerson et d'Aleksander Kaminski, puis, avec Władysław Podkowiński, il se rend à Saint-Pétersbourg pour y passer les années 1885-86 en bénéficiant d'une bourse d'études à l'Académie des beaux-arts de cette ville. En 1889, les deux artistes se rendent à Paris ; là, son tableau "Targ na jarzyny na placu za żelazną bramą" (1888) reçoit une médaille d'argent à l'Exposition universelle. Ayant pris connaissance des œuvres des impressionnistes à son retour à Varsovie en 1890, il cherche à transposer les tendances de la peinture française sur son sol natal. Se référant à l'impressionnisme, "Marché aux fleurs devant l'église Sainte-Madeleine à Paris" (1890) reçoit un accueil défavorable de la part de la critique polonaise et du public, qui conseille au peintre de consulter un ophtalmologue. Au cours des années suivantes, l'œuvre de l'artiste est influencée par le symbolisme - il crée des nocturnes atmosphériques aux couleurs sombres, presque monochromatiques : Marché de la vieille ville de Varsovie la nuit (1892), Dorożka nocą (1896), Cygnes dans le jardin saxon (1896), Parc de Duboj (1897). Inspiré par le travail de James Whistler, entre autres, il crée une série de portraits atmosphériques, dont Portrait d'une jeune fille en robe rouge (1897), Portrait de Mme Oderfeld avec sa fille (1897, récompensé par une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris). En 1897, il devient membre de la Société des artistes polonais de Cracovie "Sztuka". Entre 1897 et 1906, il voyage en Europe occidentale, visitant les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Ses séjours de vacances en France - à partir de 1908, où il se lie d'amitié avec Pierre Bonnard et Félix Fénéon, entre autres - donnent lieu à une série de peintures et de gravures représentant des vues de Concarneaux, Saint-Valery en Caux, Collioure, Saint-Tropez, Vernon et Giverny. Le tableau exposé date de cette période de la carrière de l'artiste. En 1906, il devient professeur à l'Académie des beaux-arts de Cracovie. En témoignent, entre autres, une série de natures mortes dont la plus remarquable Nature morte aux fruits et au couteau (1909). Il passe les années de guerre 1914-19 en Espagne, où il se lie d'amitié avec Robert Delaunay, à qui il doit son changement de style. Les toiles de la "période espagnole" se caractérisent par la géométrisation (influence du cubisme) et l'intensité des aplats de couleurs (influence du fauvisme). Dans les années 1920, il initie le courant du colorisme polonais, en référence aux œuvres des post-impressionnistes français. En tant qu'éducateur, il est le mécène d'un groupe de peintres et de graveurs réunis au sein du Comité de Paris, communément appelé les Capistes. Il compte parmi ses membres Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski et Piotr Potworowski. À partir de 1923, il redevient professeur à l'Académie des beaux-arts de Cracovie et, à partir de 1925, il dirige une branche de l'Académie à Paris. Les années d'après-guerre marquent un nouveau changement dans le style de Pankiewicz. Il abandonne progressivement la couleur pure, intense et décorative au profit de la peinture de valeur, qui est une vision objective de la réalité. Les "paysages de canopée" des régions de Sanary, Cassis et La Ciôtat constituent un thème fréquent des œuvres d'après-guerre du peintre.